Bruno Dumont, 2017 (France)

L’EVEIL

« Tu dis que tu es mon juge

Mais je ne te crois pas

Alors tu dis que je suis une sainte

Mais ce n’est pas moi

J’entends des voix

Mais ce n’est pas moi

Je ne suis pas Jeanne d’Arc »

« And everything that goes away

Will be returned somehow »

Arcade fire, Joan Of Arc

(album Reflektor, 2013)

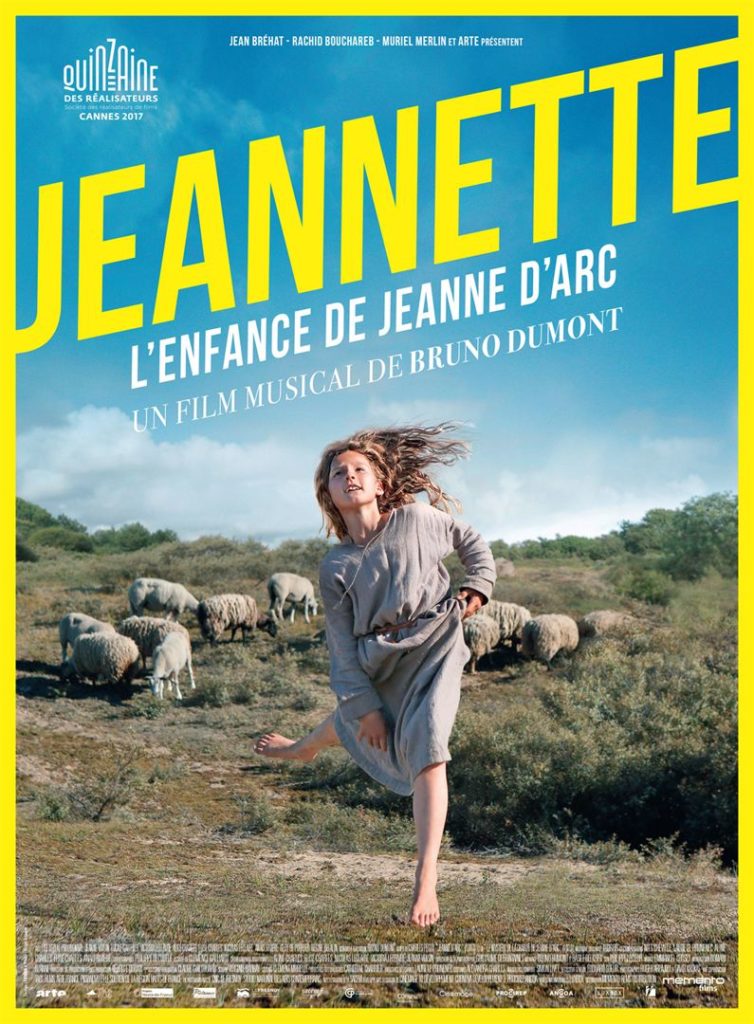

Un petite fille grimpe une dune de sable fin. Elle s’adresse à Dieu à voix haute et sa prière est une chanson. « 1425. En plein été. » Jeanne ? La côte d’Opale ou bien la Meuse endormeuse ? La fillette de Jacques d’Arc dans une obsécration qui se fait hargneuse pose frontalement la question : à quand le début du règne de Notre Seigneur ? Quelle impudence. Jeannette doute et partage ses craintes. Dumont, s’il doute, n’hésite pas plus et va dans un vrai coup d’audace. Il brouille nos repères comme dans ces dunes que nous ne quittons jamais sans savoir véritablement où nous sommes. Il nous confond, le temps d’une certaine accoutumance, dans une discordance musicale faite des voix des amatrices qui jouent devant la caméra et faite du métal pop, voire electro-folk, de l’exubérant Igorrr. Bruno Dumont joue d’inventivité en adaptant de la sorte deux textes de Charles Péguy, Jeanne d’Arc, drame en trois pièces écrit en 1897, et Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc écrit en 1910 [1].

Cette autre Fille du Moyen Âge est tout autant décomplexée (on pense au film d’Hubert Viel, 2015) et au cinéma cet air frais n’a jamais si bien servi la représentation de la période, trop souvent enfermée dans une aventure grave qui a cours sous un ciel pesant. Cette distinction peut paraître étonnante car les textes de Péguy, même s’ils racontent une révolte, une inspiration et l’élan qui s’en suit, débutent longuement (et peut-être davantage encore dans Le mystère) par une parole triste et inquiète (« Et rien ne coule sur la face de la terre, qu’un flot d’ingratitude et de perdition ») sur laquelle une mise en scène convenue aurait sans doute fait peser un trop-plein de gravité. Mais Dumont reprend et accentue l’ingénuité qui transparaît assez vite dans le texte, dès que les fillettes échangent entre elles (Lise Leplat Prudhomme et Lucile Gauthier dans les rôles de Jeannette et de la petite Hauviette). Il fabrique aussi de drôles de situations par le choix des acteurs (non professionnels) et laisse libre la drôlerie susceptible de naître de leurs gestes, de leurs hésitations et de leur accent. De la même manière, il fait choir l’oncle-cousin Durand Lassois (Nicolas Leclaire) et prolonge ainsi la série de chutes énormes de Ma Loute (2016). Il fait bouger et danser ses interprètes sur d’improbables chorégraphies : quoi de plus burlesque ou de plus grotesque, on ne sait plus tout à fait à quel saint se vouer (ni quel adjectif utiliser), que la tecktonik de l’oncle pendant que la mère plume sa poule ou que le headbanging très convaincu de Jeanne et de Gervaise la dédoublée (les extraordinaires Aline et Élise Charles) ?

Ne pas croire pour autant que la Jeannette de Dumont n’est que l’enregistrement en plein vent d’une nouvelle nef des fous. Il suffit d’entendre l’une des conversations de Jeanne, par exemple avec cette très pieuse, connaisseuse bien qu’insaisissable Mme Gervaise. Car les réponses que la petite bergère n’obtient pas de Dieu, elle tentera de les obtenir auprès de la religieuse. Or toute leur discussion, à partir de la position blasphématoire campée par Jeannette puis quand il est question de perdition et de damnation autant que d’amour divin et du rachat des âmes, a la semblance d’une dispute médiévale, rigoureuse, logique, raisonnée, entre un maître et son élève. Plus complexe même, leur échange tient tout à la fois de la dispute, d’un apprentissage mystique et d’une litanie.

En vérité, l’entreprise de Bruno Dumont avec Jeannette apparaît très comparable à celle d’Eric Rohmer avec Perceval le Gallois (1978). En effet, ni l’un ni l’autre n’entendent faire un film historique en costumes. La reconstitution importe peu. Le détail matériel est limité à peu de choses, servant seulement à définir le statut et l’occupation des protagonistes : côte de maille et bassinet pour le chevalier Perceval, robe de tissu grossier et fuseau pour la bergère Jeanne. Dans les deux films, le décor est une scène. Le cheminement n’est toutefois que très peu spatial chez Dumont [2], il est en revanche intérieur absolument. En outre, la reconstitution fidèle étant vouée à l’échec, les anachronismes sont parfois préférés à l’illusion réaliste. Mieux, le texte se voit mis en valeur par le choix fait d’une mise en scène résolument moderne. De cette façon, dans les deux films, sur une trame théâtrale, les acteurs sont des récitants davantage investis par le texte que par des personnages. On a déjà évoqué la musique détonante d’Igorrr qui sert de support au jeu des acteurs et au texte. Selon les mots de Dumont, elle sert un travail « d’expression et d’ornementation » [3]. Mais le réalisateur fait aussi appel à Philippe Decouflé pour la chorégraphie nonobstant une certaine difficulté à distinguer à l’écran ce qui a pu être proposé par le grand orchestrateur et les apports des jeunes amateurs face caméra (par exemple, cette insistance sur le headbang ?). Quoiqu’il en soit, le résultat de cette modernisation, aussi bien chez Rohmer que chez Dumont, Chrétien de Troyes chez l’un, Péguy chez l’autre, est la renaissance du texte et sa prédominance.

Dumont a un autre point commun avec Rohmer, celui de privilégier le mystère. Dans Perceval le Gallois, Rohmer finit l’aventure du chevalier en le plaçant sur la croix. Il fait de lui un personnage de la Passion ; les idées de sacrifice, de rachat des hommes et du péché originel achèvent là un parcours qui avait débuté dans une ardeur toute égoïste. Jeannette, de son côté, réclame dès le début à Dieu de nouveaux saints pour ôter un peu de la peine aux hommes sur Terre. Mais Dumont n’attend pas de dédoubler Mme Gervaise, ni les apparitions des saints près de la rivière pour faire de ses dunes le territoire d’un mystère grandissant. Car, justement, l’étrangeté dans laquelle le réalisateur nous entraîne constitue vite la base même du mystère. Jeanne ayant grandi (et alors jouée par Jeanne Voisin), la future sainte bientôt sur le chemin, il n’est plus besoin d’aller jusqu’au sacrifice et jusqu’au bûcher. Sa démarche intérieure, sa propre mystique, auront suffit. Enfin, le Jeu de Perceval et le Jeu de Jeanne sont des mystères au sens médiéval du terme, c’est-à-dire des représentations théâtrales qui portent sur un sujet sacré.

Néanmoins, il nous semble que la proposition inédite de Dumont tient au final davantage du XIXe siècle que du Moyen Âge. Certes, le film offre une représentation de l’enfance qui permet éventuellement de mieux comprendre l’histoire du personnage et de son engagement. Partant de là, la démarche de la bergère très chrétienne est rendue crédible par l’insistance et la profondeur de son questionnement théologique, également par la mise en évidence de ses liens familiaux et par les moyens décidés pour se lancer dans le voyage qui la conduira jusqu’au dauphin (de Domrémy [4] à Burey-le-Petit où son oncle l’a hébergée, puis à Vaucouleurs dans la maison Henri le Roveur, enfin du Capitaine de Baudricourt au dauphin). Bien sûr, tout ce contexte est médiéval, d’autant que la « colère » initiale de Jeanne est bien à replacer dans la période de la guerre de Cent Ans. Mais les textes dits de Péguy appartiennent au XIXe siècle. Les préoccupations de l’auteur sont socialistes et chrétiennes [5]. La poésie elle-même est du XIXe siècle. De plus, en dépit de toute son originalité, Dumont ne se dispense pas d’une ou deux cartes postales en grande partie fabriquées par le XIXe siècle. Une de ces images se rapporte à l’apparition de Sainte Marguerite, Sainte Catherine et Saint Michel, richement habillés et suspendus dans les airs comme sur la peinture d’Hermann Stilke peinte en 1843 ; Méliès fait une image semblable dans son Jeanne d’Arc en 1900. L’autre image est une image d’Épinal : la bergère, les moutons qui l’entourent et le filage au fuseau. De façon plus générale, le XIXe est le siècle des dernières histoires que Dumont nous raconte : Ma Loute, Camille Claudel, 1915 (2013)… Bourgeoisie d’affaires, petite paysannerie et classe ouvrière, grâce et misère, le cinéaste entretiendrait ainsi des liens plutôt étroits avec le XIXe siècle. Et il n’est pas trop difficile de trouver d’autres références liées à cette époque dans la filmographie de Dumont : Bernanos parfois cité à propos de Hors Satan (2011) ou, de façon plus anecdotique, le peintre lillois de la fin du XIXe, Pharaon De Winter, nom du lieutenant de police dans L’humanité (1999).

Bruno Dumont ne craint donc pas l’inconciliable. Péguy est repris dans tout son lyrisme et tout son mystère. Mise en scène, musique et chorégraphie modernisent sa poésie. Une grande liberté se dégage du film où tout semble possible. Ce que s’autorise ici le réalisateur peut évoquer la liberté de la chanteuse Camille (sa façon de bouger, de composer, le corps et le texte ensemble valorisés). Cette fois, avec Jeannette, Bruno Dumont nous convie à un vrai rituel de résurrection : celui de Jeanne partant à l’aventure, d’un texte magnifique et de toute une audace de cinéma.

[1] Le deuxième texte, La charité… est écrit alors que Péguy a retrouvé la foi. Il complète les conversations de la première pièce (entre Jeanne et Hauviette d’une part et Mme Gervaise d’autre part) et peut être présenté comme une solution aux questionnements de l’auteur à l’égard de la religion chrétienne.

[2] Il arrive que le déplacement des acteurs dessinent un cercle et, même en l’absence d’un « hourdement » (d’une estrade), rappellent les aires de jeu circulaires du théâtre médiéval.

[3] Entretiens réalisés par Cinezik, publié le 26 mai 2017 (consulté en août 2017).

[4] La maison familiale de Jeanne est le seul lieu bâti montré. Le reste n’est que paysage rural où paissent les moutons (les dunes, un bois, la rivière). Cette masure d’ailleurs n’a pas grand chose à voir avec celle filmée par les frères Lumière en 1899 (Domrémy : la maison de Jeanne d’Arc, Vue N° 1186).

[5] Dédié « A toutes celles et à tous ceux qui auront connu le remède […] pour l’établissement de la République socialiste universelle ».

J’ai vu Jeannette et dans l’ensemble, j’ai adoré, même si je trouve que c’est un peu long et que Dumont abuse du ton déjanté qu’il a choisi pour ses derniers films (en réaction à l’atmosphère lugubre des premiers). Le vrai modèle de ce film, vous l’avez bien senti, c’est le formidable Les filles au Moyen Âge de Hubert Viel : même recours à des interprètes enfantins, même naïveté affectée, même insouciance à désacraliser et surtout, tournage dans des extérieurs naturels.

Si l’on doit se référer à Rohmer, je ne crois pas du tout à la ressemblance avec Perceval, mais bien plutôt avec Les amours d’Astrée. La présence permanente de la nature, des ciels, de la mer, du vent, confère une vérité au second degré qu’aucun décor reconstitué ou historique ne parvient à atteindre. Je crois que c’est la trouvaille du jeune cinéma français. Le second pilier de ce vérisme historique tient sûrement à la langue qui doit être un tantinet archaïque et guindée. En la faisant dire et rapper par des enfants, on lui donne une nouvelle jeunesse. je n’avais pas du tout pensé à la médiation du XIX° siècle, mais voilà une idée pertinente ! Figurez-vous que cet été, aux Rencontres d’Argentat, j’ai essayé d’argumenter l’idée que le Moyen Âge du cinéma était largement un Moyen Âge du XIX° siècle, mais je terminais en disant qu’on en était sorti dans les années 1960. Eh bien non, on y est revenu par un autre chemin.