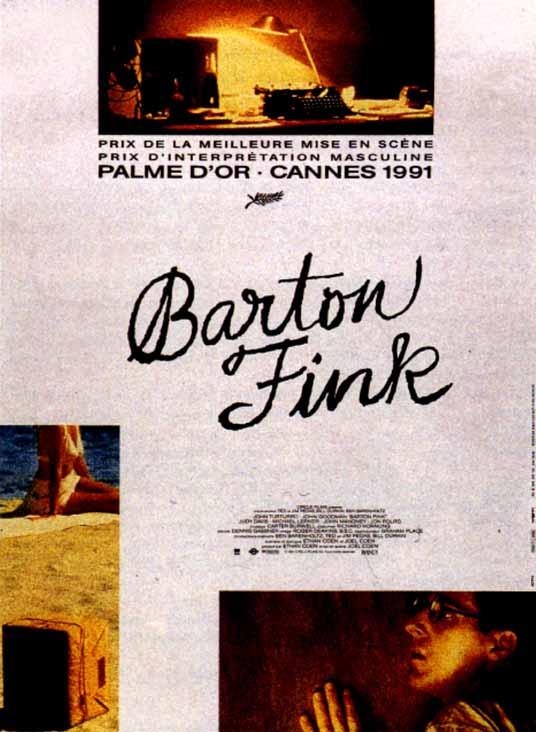

Ethan et Joel Coen, 1991 (États-Unis)

On pénètre dans le siège de la pensée par un hall gigantesque parsemé de plantes exotiques. Le tintement de la cloche à l’accueil se prolonge indéfiniment. Auteurs et spectateurs prennent en ce lieu la mesure du vide, le vertige à venir de la page blanche. Puis, une fois le groom Buscemi inopinément apparu, la traversée du couloir interminable nous enfonce jusqu’au centre même du processus de création. Intérieur lynchéen (rétro et miteux), cet espace étroit se referme sur Fink (John Turturro).

Révélé grâce à une pièce au succès retentissant à New York, Fink est engagé par Hollywood comme scénariste d’une série B prenant le catch pour toile de fond. Soucieux du « common man » [1], le dramaturge est loin des attentes des producteurs et l’inspiration ne vient pas. Dans une atmosphère étouffante, l’esprit de Fink se fige tantôt sur un moustique, tantôt sur le papier peint, ou bien part à la dérive, absorbé par le sexe, la tuyauterie et le meurtre. C’est à Charlie, le tueur en série qui loge dans la chambre voisine (John Goodman), que l’auteur doit de retrouver son inspiration. Charlie lui confit d’ailleurs une boîte qui peut tout aussi bien contenir la tête d’une victime (Judy Davis) [2] que l’imagination de Fink retrouvée.

Les mondes de la création et ceux de l’industrie cinématographique entrent plus souvent en collision qu’ils ne se confondent et même si l’auteur croit enfin avoir achevé son œuvre la plus ambitieuse, son employeur n’affiche que mépris en retour. Bizarrement, le produit du paroxysme atteint de façon concomitante dans l’horreur (Hitler et damnation [3]) et dans l’écriture n’a pas valeur auprès de studios à la recherche de recettes toutes simples. En raison d’un contrat incassable (qui par épanchement d’une représentation infernale a des allures de pacte diabolique), l’auteur est au bout du compte entièrement soumis à la production qui se moque de ses prétentions et de son talent. Dans l’épilogue, Fink est coincé avec une pin-up au milieu du paysage de carte postale qui, dans sa chambre, avait pu par intermittence le transporter [4]. Perdu en plein rêve hollywoodien…

[1] En raison de cette ambition, écrire pour le peuple (« j’écris sur des gens comme toi, le prolo, l’homme de la rue », The Herald titre sa critique « le Triomphe de l’Homme de la rue »), ainsi que d’une rixe provoquée par Fink entre militaires partant en guerre contre le nazisme, une lecture politique du film est-elle possible ? Le mal absolu qui se déploie à la fin peut-il prendre sa source dans ces aspirations populaires ?

[2] En 1995, Fincher se souvient de la boîte et de son contenu caché dans Seven.

[3] L’univers créé par les Coen dans Barton Fink entretient une correspondance avec celui de Lynch. Sa destruction aussi puisque les flammes sur les murs de l’hôtel prolongent le brasier allumé dans Sailor et Lula (1990).

[4] La carte postale, la jolie fille et le final sur la plage en reproduction toute puissante d’un rêve qui a défilé durant tout le film : Proyas ne fabrique-t-il pas avec Dark City (1998) un amoindrissement fantastique de Barton Fink ?

Pour compléter, le texte d’Émile Baron, « Les frères Coen et l’indiscipline cinématographiques » (sur le site Cadrage, 2001, consulté en avril 2011), fait de Barton Fink un objet interdisciplinaire à la croisée de la littérature, de l’histoire et de la philosophie.

A lire aussi sur De son cœur, le texte en deux parties sur le film (liens nombreux avec le reste de la filmographie des Coen notamment Miller’s Crossing, 1990, ou No country for old men, 2007).

Je ne sais pas si une lecture politique est possible mais Barton, l’homoncule, ignore tout du monde. Enfermé spatialement (dans l’hôtel Earle et Hollywood), il est aussi prisonnier de sa tête et d’idées toutes faites (clôtures spatiale – Los Angeles – et mentale – structure de pensée new-yorkaise et libérale notamment – se rejoignant dans l’étonnante dernière séquence). Plus que quiconque, il ne sait qui est cet « homme de la rue » – qu’il voudrait célébrer – et refuse de l’écouter quand il en a l’occasion. Et, celui-ci (qui est aussi une puissance fantastique), Charles Meadows donc, ne manquera pas de le lui reprocher, de se venger et de laisser entendre à Barton qu’il est responsable du chaos engendré…

Je ne comprends pas pourquoi tu l’appelles homoncule. Parce qu’il ne comprendrait pas ce qui lui arrive ou ce qui l’entoure ? Quel lien avec l’originalité de sa coupe (puisqu’elle te sert d’argument dans ton article) ?

Les frères Coen ont une suite (Old Fink) dans leurs cartons, je crois. Veulent-ils sortir cet auteur raté du piège doré d’Hollywood ?

Barton Fink éveille des souvenirs aussi bien cinématographiques (Répulsion, Shining) que littéraires (l’enfer transformé en chambre dans Huis Clos de Sartre ou la fantaisie du Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre).

Dans Barton Fink comme dans A serious man, les frères Coen semblent livrer une critique acerbe des intellectuels : dans Barton Fink, c’est l’auteur fasciné par son discours brechtien au point d’oublier d’écouter ces prolétaires qu’il est censé représenter ; dans A serious man, le prof qui veut réduire l’existence à une formule mathématique est vite dépassé.

Ces personnages se trouvent mis en défaut par un discours beaucoup plus archaïque, celui de la Torah : l’Enfer, le Châtiment, la vengeance ont bien plus d’influence sur nos existences que les théories fumeuses des protagonistes. L’avocat bavard dans The barber (Riedenschneidern ?) semble résumer ce principe : plus on observe quelque chose, moins on le comprend. L’individu pensant se trouve toujours tourné en ridicule dans leurs films.

Une chose encore : j’ai lu plusieurs fois que la cinématographie des frères Coen aborde une pente plus sombre dans les années 2000, mais je ne vois pas en quoi Barton Fink ou Fargo seraient plus optimistes. Vous comprenez, vous?

Je l’appelle homoncule car je le vois comme un pur esprit totalement encombré par son corps dont il ne sait que faire donc partiellement étranger au « monde réel » ce qui explique(rait) son inadaptation à celui-ci. Physiquement, cela se manifeste par son étrange coupe de cheveux (qui fait écho au chapeau de Tom Reagan dans Miller’s Crossing).

Sinon, oui, je pense que la vision des frères Coen se fait de plus en plus sombre. Bien sûr, Miller’s Crossing et Barton Fink posent les pierres fondatrices de ce qui sera toute la suite de leur carrière et la dimension mélancolique est très présente dans le second. Mais Fargo, s’il présente toute l’absurdité du monde, le fait de manière encore très joyeuse. Dans leurs derniers films – à partir de The barber, où l’on énonce donc pour la première fois le principe d’incertitude ce qui sera à nouveau fait dans A serious man, et surtout de No country for old men -, l’amertume devient une dimension dominante. Ainsi la nostalgie de Barton est uniquement spatiale (New York) quand celle du shérif Bell dans No country for old men a une dimension temporelle affirmée. J’essaie de l’expliquer dans le troisième de mes quatre textes consacrés au film. J’y reviens également dans les deux textes qui vont bientôt paraître sur A serious man. Il y a de claires limites à leur « optimisme » des années 1990 comme il y en a également à leur « pessimisme » de la décennie suivante mais, pour moi, il y a bien évolution structurelle dans un sens plus sombre.

A mettre en correspondance avec la note 1 de l’article ci-dessus, Corinne Vuillaume dans Les enfers (2013) n’ose pas non plus aller bien loin sur la piste politique. Insistant sur toute l’ambiguïté de l’homme ordinaire, elle dit néanmoins ceci :