James Cameron, 1984 (États-Unis)

COMBATTRE LE FUTUR ?

Dans un numéro de Voir (« mensuel des aventures de l’image »), inséré entre une publicité pour un magnétoscope et une autre pour le MO5 « le micro de votre avenir », Emmanuel Carrère [1] signait un article dans lequel il expliquait que, depuis le roman d’Orwell, l’année 1984 avait jusqu’à présent fait office de borne et qu’ « après, [c’était] le futur ». Il précisait également que cette date (1984 s’achevait au moment même où il écrivait), ne constituait pas la seule ni la dernière échéance car depuis 1968, une seconde tout aussi importante pour l’imaginaire collectif venait de s’imposer, quand était sorti sur les écrans 2001, l’odyssée de l’espace. Une lentille rouge plein écran, un robot capable de tuer des hommes, en dépit des motifs empruntés à Kubrick, James Cameron ne fit pourtant pas en 1984 de 2001 un futur envisageable.

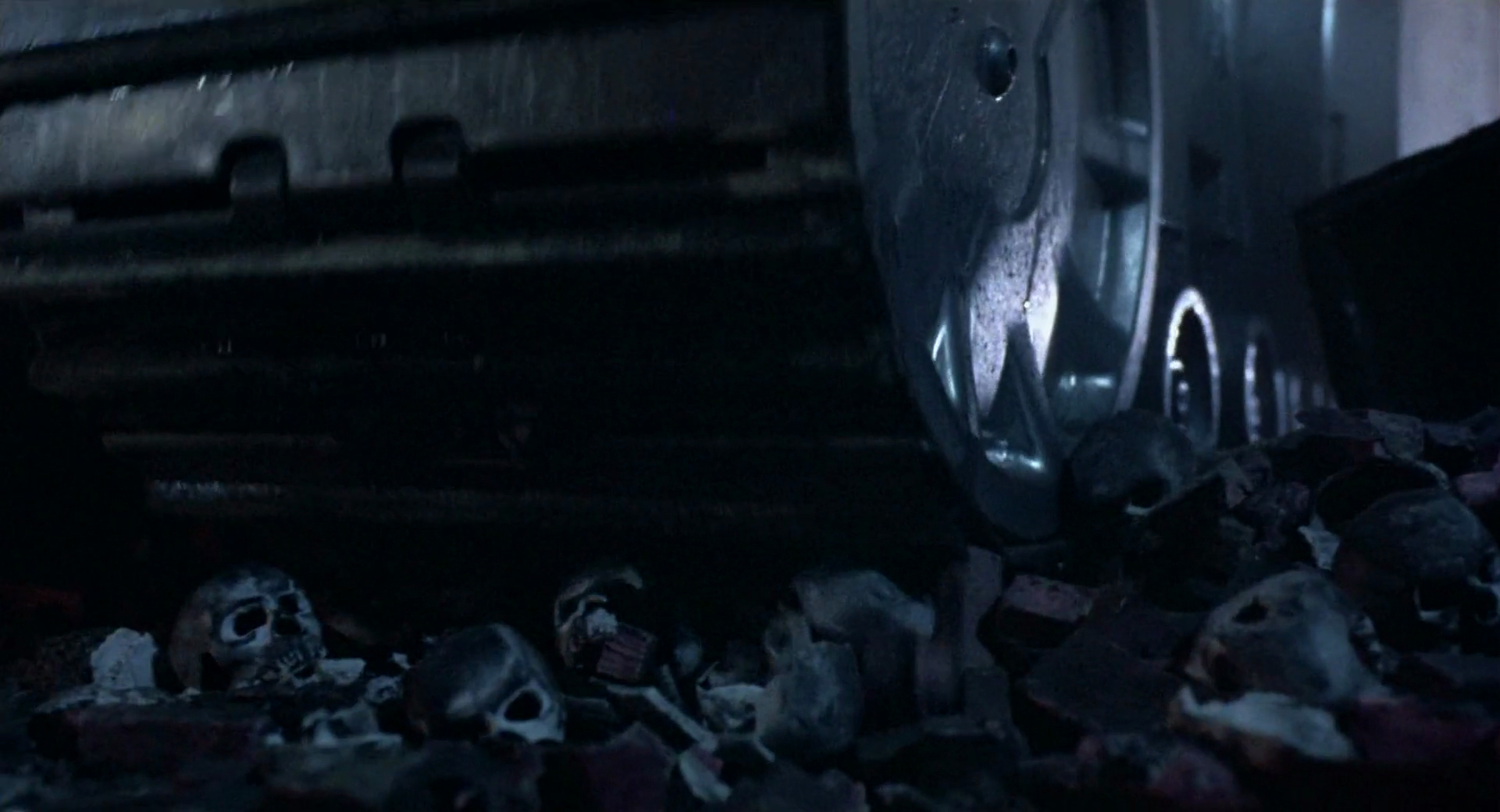

Dans Terminator, le futur c’est 2029 : après un holocauste nucléaire déclenché par un système de défense militaire aussi intelligent que parfaitement autonome, une guerre oppose ce qu’il reste d’humains aux machines. Mais ce futur n’apparaît qu’à travers de courtes scènes, des rêves ou des visions prémonitoires qui par les traces laissées ne sont pas non plus sans rappeler les horreurs du passé : évocation des camps d’extermination, du travail forcé à charrier des corps, un tatouage au bras (un code-barre marqué au laser) et enfin (la terreur de toute une époque) le déclenchement d’un feu nucléaire à l’échelle de la planète. Ces thèmes, qui pèsent donc autant comme menaces que comme souvenirs, participent à une ambiance autrement plus noire que dans les films qui ont suivi, davantage ancrés dans le divertissement (Terminator 2, 1991) et l’hommage (Terminator 3 de Mostow, 2003, Renaissance de McG, 2009, ou Genisys d’Alan Taylor, 2015). Dans le premier épisode, James Cameron brouille ainsi nos repères temporels et mêle des éléments graves de l’Histoire à la fiction.

De même, dans le film, revenu en 1984 (le « temps présent »), Los Angeles n’apparaît pas rassurante et s’affiche dans toute sa métropolitaine contradiction : d’un côté, les pelouses vertes, le ciel bleu, la serveuse blonde en tenue rose, et de l’autre des ruelles sombres et malfamées, des parkings souterrains et des silhouettes inquiétantes… Ce n’est pas non plus tout à fait un hasard si le Terminator frappe d’abord à la porte d’un très sécurisant pavillon de banlieue pour y assassiner la première Sarah Connor. En fait, il n’existe nulle part de véritable refuge et, dans leur fuite, Sarah Connor et Kyle Reese ne s’arrêtent jamais très longtemps (une nuit sous un pont, une autre dans un motel). Coursés par le Terminator, Connor et Reese (Linda Hamilton et Michael Biehn) ne sont nulle part à l’abri et pas davantage dans le commissariat qui devient rapidement le théâtre d’un gros massacre. Citons encore ce plan emblématique de la démarche du réalisateur où l’on voit avancer lentement une voiture de policier, « to care and to protect » sur la portière, et au-dessus, le visage fermé de Schwarzenegger traquant sa cible. James Cameron casse nos repères temporels mais aussi spatiaux et sociaux, ceci afin d’étendre l’angoisse de ses personnages aux spectateurs.

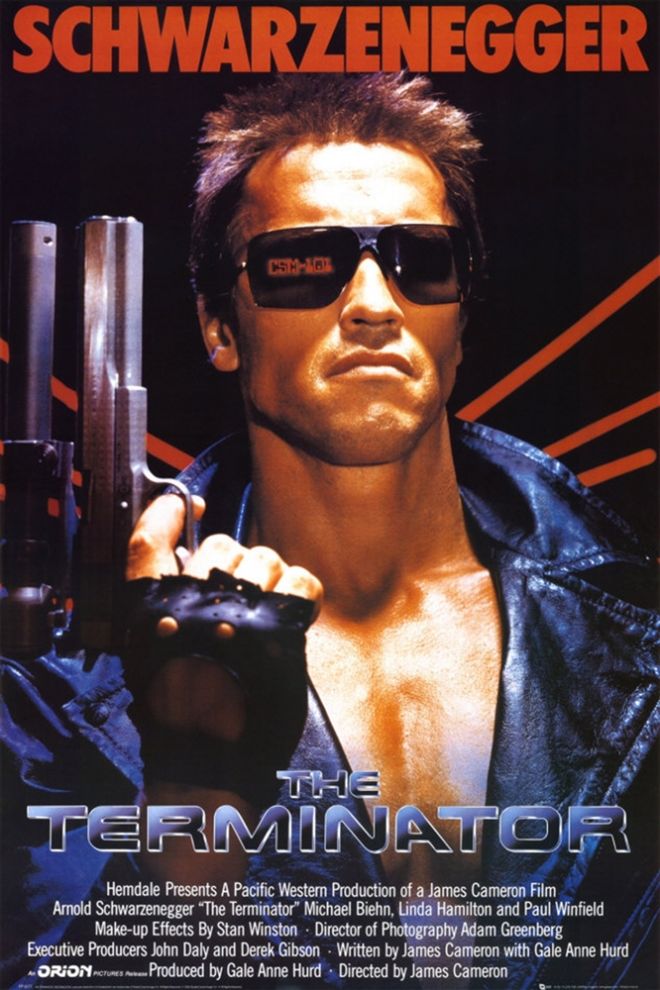

Notons également les raccords soignés qui permettent de lier présent et futur : de machines qui propagent la mort à une simple pelle-mécanique, plus loin d’autres engins de terrassement qui favorisent le cauchemar de Reese et le ramènent en pleine apocalypse, ou un fondu enchaîné du profil de Linda Hamilton sur une autre vision sinistre du futur. D’autres plans interpellent. Arnold Schwarzenegger qui arrive et, sous la nuit noire, domine depuis un toit la métropole [3]. Le gros plan d’un camion, un jouet bientôt écrasé par un vrai véhicule, synthétisant à lui seul toutes les tôles froissées et les destructions de véhicules de tous les épisodes de la franchise.

Ou encore le plan rapproché qui, dès l’introduction du personnage, place un stylo dans la main du Dr Silberman (Earl Boe, un des rares survivants du commissariat), détail cocasse quand on sait de quelle manière le psy et son stylo sont associés dans Terminator 2.

A la fin du film, Sarah Connor brise le Terminator sous une presse hydraulique : le robot, produit de haute technologie et intelligence artificielle, est écrasé par une machine de la première ère industrielle. Le MO5 n’a qu’à bien se tenir. Cependant, alors que Cyberdine (l’entreprise qui est à l’origine de l’apocalypse annoncée) pourrait aujourd’hui avoir son siège dans la Silicon Valley, la résistance humaine et mécanique aux assauts de Skynet et des cyborgs du futur n’est-elle pas déjà mort-née ? Les suites régulières et répétées de Terminators, aussitôt rendus obsolètes par les modèles activés en usine, ne démontrent-elles pas, en dépit des survivances exceptionnelles des Connor, mère et fils, que cette course-là, pour l’homme, est déjà perdue ?

[1] Entre autres, auteur et scénariste de La classe de neige de Miller (1988), réalisateur de La moustache (2005) et auteur de Limonov (2011).

[2] Emmanuel Carrère, « Adieu 1984 » dans Voir, n°9, déc. 1984, p. 38-43.

[3] S’agit-il sur ce plan du Terminator ? De l’acteur qui s’affirme et construit tout un pan de sa carrière grâce à ce film ? Ou du futur gouverneur de Californie ?

Pour compléter, lire l’analyse de François Giraud sur Dvdclassik (octobre 2012, consultée en décembre 2014).

Belle trouvaille que cet article de Carrère, grand amateur de SF (et spécialiste de Dick). Un tueur dans une voiture police qui traque sa cible : tu pointes à raison tout l’aspect paradoxal qui infuse le diptyque cameronien. On notera que cette inversion des repères est prééminente dans le deuxième volet (le troisième n’étant qu’une variation pastiche et Renaissance un reboot post-apo dans l’air du temps). Il est intéressant en effet de constater comment, à l’écran et dans son script, le paradoxe temporel vient épouser l’ambivalence du réalisateur. Ce qu’il nous montre de son rapport à la technologie, et aux armes en particulier, est de ce point de vue symptomatique d’un grand trouble qui sommeille, je pense, en tout un chacun. La fascination évidente de Cameron pour les armes, pour les fusillades, se heurte à cette peur panique de la prise de pouvoir par de mauvaises mains, et bien sûr de la destruction totale, celle qui hante le subconscient du volet suivant. Le nom du nightclub, Tech Noir, est assez éloquent ce point de vue, me semble-t-il.