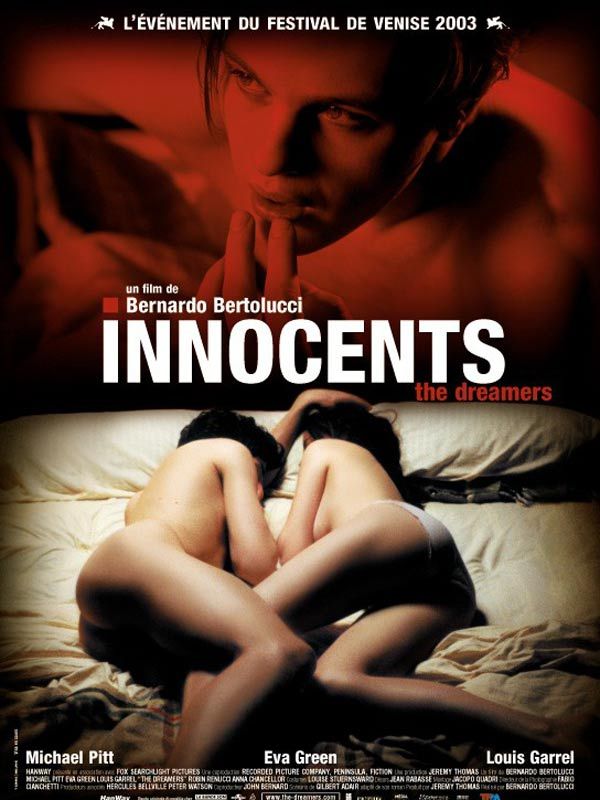

Bernardo Bertolucci, 2002 (France, États-Unis, Royaume-Uni)

Le générique d’introduction est un rapide travelling descendant sur l’armature de fer de la Tour Eiffel filmée en gros plan. Au mois de mai 1968, en dépit des insurrections étudiantes et ouvrières, Paris ne s’effondre pas, mais sur leurs sièges les gouvernants sont fortement secoués et parfois en tombent. Bernardo Bertolucci ne s’intéresse pas aux conséquences de cette révolution ratée mais seulement à l’esprit de l’époque en faisant le portrait de trois étudiants aux mœurs pour le moins légères…

BERTOLUCCI ET LA NOUVELLE VAGUE

La première séquence suit l’étudiant américain Matthew (Michael Pitt) qui arrive sur le site de la cinémathèque française en pleine affaire Langlois* (en février 1968). Il y fait la rencontre des faux jumeaux Isabelle et Theo (Eva Green et Louis Garrel) qui l’entraînent bien loin des troubles urbains qui éclatent au printemps. Tous trois sont cinéphiles et Bertolucci les utilisent pour témoigner de son propre amour pour le cinéma. Dès lors, les citations fusent. Le cinéaste, en partie redevable à la Nouvelle Vague pour ses premiers films tournés dans les années 1960, évoque à travers ces étudiants à la fois « les enfants de la Cinémathèque » (Truffaut, Godard, Resnais…), une poignée d’acteurs qui ont marqué le cinéma et quelques classiques américains. Ces citations apparaissent tant dans les dialogues que dans les images : plusieurs plans copient à l’identique des scènes de films et des images d’archives sur mai 68. Le réalisateur associe alors en raccord mouvement les plans copiés (en couleur) avec les originaux (en noir et blanc). Ainsi, en 2002, Jean-Pierre Léaud reprend une harangue de l’époque devant le Palais de Chaillot : le propos et le geste de l’acteur vieillissant correspondent exactement à ceux qui ont été les siens trente-quatre ans plus tôt. Plus loin, Matthew, Isabelle, Theo tentent de battre le record de Claude Brasseur, Anna Karina et Samy Frey dans Bande à part de Jean-Luc Godard (1964), en traversant le Louvre en moins de 9 minutes et 45 secondes.

UN PROBLÈME AVEC LE SEXE

Après la séquence de la cinémathèque, un quasi huis-clos se met en place dans l’appartement bourgeois des parents d’Isabelle et Theo. Les trois protagonistes coupés du monde boivent du vin, fument de l’herbe, passent et repassent un disque de Janis Joplin et se lancent dans un jeu de cinéma à base de questions et de défis sexuels : par exemple la masturbation imposée par Isabelle à son frère devant une photo de Marlène Dietrich dans L’ange bleu (Josef von Sternberg, 1929). Les trois cinéphiles découvrent ainsi la « liberté sexuelle » et l’amour à trois, mais sans lien aucun avec celui de Jules et Jim (François Truffaut, 1962) ou de César et Rosalie (Claude Sautet, 1972). Bertolucci veut montrer que rien ne les arrêtent : les menstrues d’Isabelle colorent l’eau lors d’un bain à trois, ce même sang maquille deux visages lors d’un baiser passionné… Mais ce type de scène n’a plus rien de sulfureux aujourd’hui et quand bien même, quel intérêt ? Le contexte social au début des années 2000 n’a plus rien à voir avec celui qu’a connu Bertolucci lors de la sortie en salle du Dernier tango à Paris en 1972 ou Jean Eustache l’année suivante avec La maman et la putain.

DE QUOI ROUGIR ?

Si Innocents est rouge ce n’est pas de passion charnelle mais plutôt de politique. La figure de Mao Tsé Toung est omniprésente : affiches de rue, posters de chambre (dont un de La Chinoise de Jean-Luc Godard, sorti en 1967, dans lequel Jean-Pierre Léaud joue un maoïste révolutionnaire), figurines en tout genre et petit livre rouge. La révolution culturelle de Mao influence par quelques aspects mai 68 et l’on peut supposer que le cinéaste italien ait été séduit par le dirigeant chinois pour le choisir comme figure tutélaire de son film (Bertolucci nous faisait déjà part en 1976 de ses sympathies communistes dans la fresque 1900).

UN ENSEMBLE MONSTRE

Isabelle et Theo sont des monstres. Ils ont conscience des excès de leur libertinage et de la « monstruosité » de leurs mœurs. Ne scandent-ils pas à l’adresse de Matthew « we accept you, one of us ! » (Freaks de Tod Browning, 1932). Pourtant plusieurs scènes montrent l’isolement de Matthew par rapport aux faux jumeaux : on le voit enfermé et monter dans l’ascenseur tandis que le frère et la sœur au fond de l’image et vus de derrière la cage d’ascenseur empruntent l’escalier ; ailleurs, ils avancent tous trois dans la rue (la caméra les suit en travelling arrière), puis se séparent, les faux jumeaux entrent dans une brasserie, Matthew ne peut plus les suivre qu’à travers la vitrine… La fusion à trois n’est donc qu’apparente et notre jeune américain finit le film comme il l’a commencé, seul. Dans la dernière séquence, les émeutes éclatent dans la rue. Un pavé qui casse un carreau et tombe sur le sol de l’appartement ramène les trois libidineux à la réalité et les fait rejoindre la manifestation. Cette aventure sexuelle n’aura été pour Louis Guichard de Télérama qu’ « une parenthèse édénique, avant que le monde ne revienne par la fenêtre ». Bertolucci fait en 2002 un film sur une époque qui marque sa conscience politique et sa cinéphilie. Par le truchement de ces trois personnages, à peine plus jeunes que le cinéaste lui-même en 1968, le réalisateur s’efforce de saisir l’esprit libertaire qui a dominé la jeunesse parisienne durant la fin de la décennie. Mais qui cela convainc-t-il ? Pour ce projet, le choix du huis-clos enserré entre deux séquences de rues était une idée prometteuse. Les acteurs ne sont pas mal (remarquons que Louis Garrel a déjà tourné avec mai 68 comme toile de fond dans Les amants réguliers de son père Philippe Garrel en 2005, et qu’en jouant pour Christophe Honoré, il devient un familier des films qui se réfèrent à la Nouvelle Vague). Mais tout ce qui a rapport au sexe ne conduit à rien et les dialogues soulignent parfois la vacuité de certaines scènes (entendre les inutiles « débats » sur Chaplin et Keaton ou Hendrix et Clapton).

* Henri Langlois, un des fondateurs et directeur de la cinémathèque française, est évincé par André Malraux et le gouvernement gaulliste, officiellement pour ne pas avoir opéré les changements demandés dans la gestion de l’association, mais en vérité pour satisfaire quelques conservateurs qui reprochaient aux dirigeants de la cinémathèque leurs orientations politiques. Les réactions ne se font pas attendre. Un comité de soutien à H. Langlois est constitué et obtient que la Cinémathèque devienne association de droit privé avec subventions de l’Etat.

Comme dans Après mai d’Assayas (2012), on peut déplorer le fait que le scénario se concentre toujours sur les mêmes personnages, qui ne sont certainement pas ceux qui ont véritablement fait de ces quelques années une période révolutionnaire. Encore une fois, on oublie ce qui représenta vraiment une menace pour l’État (la cessation de la production dans les usines) pour ne retenir que le libéralisme en matière sexuelle. Le libéralisme économique profitera pourtant copieusement de l’évolution des mœurs introduite dans cette période, dégradant la « libération sexuelle » en « industrie du sexe ».

The dreamers n’est qu’un énième exercice de déformation de cette période encore si disputée par les intellectuels : on finit par croire que mai 68, c’était avant tout la libéralisation des mœurs, et qu’on a donc remporté ce combat ; mais mai 68, c’était plutôt la lutte contre la libéralisation économique. Et on a perdu.

Du coup, ce film est à classer dans le courant « libéral-libertaire », pour reprendre les odieux propos de Serge July : dans une société où on laisse faire, laisse aller, tant les marchandises que les œuvres banalement provocatrices, tous les efforts de Bertolucci pour choquer restent sans effets. Les films de Pasolini figuraient de véritables provocations à l’encontre de l’élite bourgeoise et catholique, mais The dreamers n’est qu’un produit ciblant un public de gauche désireux de folklore. Au moins le film d’Assayas laisse-t-il à la fin un goût de défaite.

Il a même quelque chose de presque aristocratique, ce trio amoureux, et évoque bien moins « l’esprit de mai » que le bon vieux marivaudage ou les atrocités aristocratiques d’un roman du marquis de Sade, en plus sage.